No existe un momento tan sublime, refinado y conmovedor como pasear, antes del alba, por las veredas del monte entre olivares resecos, al son de la muda y plateada cantiga de una luna que, aun menguando cada día, preside rotunda desde su sitial celeste; un soberbio fanal de platino suficiente para iluminar mis pisadas nocturnas y convertir las tinieblas en una luminosidad mistérica de reflejos azulados. El espectáculo cósmico es abrumador. Luce el óxido marciano, aloque y centelleante, junto al desmayo selenita. Alardea esplendoroso Venus, instalado en las cumbres del oriente, como un límpido candil espacial que anuncia la próxima agonía de una madrugada decrépita que pronto va a ser derrotada en el campo de batalla de las sombras. Muestra, con nitidez, la constelación de Orión el perfil del gigante cazador que tensa su arco hacia Taurus mientras persigue por los espacios siderales a las huidizas Pléyades. Junto a ella, Sirio, la estrella más brillante de nuestros cielos boreales titilea compulsiva queriendo hacer frente a los galones luminosos venusinos, el planeta más brillante, visto desde la Tierra, que circunvala el sol, y en el que se han detectados indicios de vida en su atmósfera infernal.

La espera del alba es tiempo numinoso que anonada por su grandeza, conforta, serena el espíritu. Me vienen a la memoria los versos de san Juan de la Cruz: “…la noche sosegada/ en pos de los levantes de la aurora, /la música callada,/ la soledad sonora…”. Y es eso exactamente, una silente sinfonía de los sentidos; soledad que rompe los adentros como una tormenta de verano. De pronto, al unísono entonan los gallos, allá por los cortijos cercanos, sus afónicas y galanas coplas de arte menor en una ronca algazara que reclama el epitalamio de la luz renovada, y despierta en mí el agudo cuchillo de los recuerdos de la infancia; de aquellos veranos imborrables en la casería jabalcuzqueña, en los que ese canto precursor me hacía tirarme de la cama y salir del cortijo con sigilo para extasiarme ante la leve penumbra del alba. Eran instantes indelebles, dignos de eternidad, que incendiaron para siempre mi espíritu. Por eso, al recordarlos, siento hoy un escalofrío de amor.

Hace algo de relente por la entrada de una masa de aire norteño, pero, el haber desayunado copiosamente —huevos fritos con jamón, entre otras menudencias—, ir bien abrigado, y mantener una zancada ágil, alacre, restablece la termorregulación del organismo. Es un momento único, enigmático, insondable, que resulta difícil explicar con palabras, como todos los instantes grandiosos de la existencia. Simplemente hay que vivirlo, para comprender, una vez más, que depositamos grandes esperanzas en nimiedades, cuando los verdaderos instantes eternos que conmueven y te hacen sentir vivo, en plenitud de los sentidos, en aguda lucidez, están siempre al alcance de nuestra mano. Pienso esto mientras los primeros y tímidos vislumbres rasgan la prisión del horizonte haciendo florear el alba para restaurar su primacía colorista que disipe la negritud de una noche, que la luna marfileña se había ocupado de mantener a raya. Hay momentos en que el alma se encuentra al margen del espacio y el tiempo. Son los que hacen de la existencia un prodigio inapreciable. Dios está presente.

LLUVIA DE OTOÑO

Comencé a escribir este artículo en el ordenador, hace una semana con el fondo sonoro de las Variaciones Goldberg bachianas en versión del genial pianista chino, Lang Lang, mientras el primer chubasco otoñal repiqueteaba cristalina en las ventanas del salón. En cada descanso me asomaba al jardín para aspirar con deleite la humedad del ambiente; ese aroma dulzón y pegajoso que cala el alma. Era un tímido aguacero, de una mansedumbre exagerada, que presagiaba alguna violencia posterior. Fue causado por una perturbación típica que sucede cada año en las inmediaciones del aniversario del santo de Asís, por eso se la llama en términos meteorognómicos y calendáricos; “el cordonazo de san Francisco”. Aunque en estos tiempos, la memez colectiva hace bautizar cada borrasca viajera con un nombre de pila, elegido de antemano —¿por un comité de expertos?—, al que se promociona y vocea sin descanso desde los medios de adoctrinamiento por parte de los comunicadores, nombre que balan complacidos en cada conversación los comunicandos. Hasta tal punto que un día antes de la arribada de tal perturbación alexándrica, cuando estaba reunido, entre dos luces, con tres compañeros maristeños en una terraza de la calle Espartería degustando unos “tallos del país” —que ese ha sido siempre su nombre jaenero—, oí comentar en la mesa de al lado: “Mañana, habrá que buscar el chubasquero, que viene Alex”…

Cualquier persona poco avezada en ciertas sandeces modernas pensaría que estaba anunciando la llegada a la capital del Santo Reino de un viajante de comercio catalán que arribaba a la ciudad con el muestrario de paraguas de la temporada de otoño-invierno. Además, llaman Alex a esta borrasca viajera de sur a norte. ¡Esa manía de los nombres foráneos…!, con lo bonito que hubiera sido bautizarla, Mari Pepa, Curro, Luis Manuel, Paquito, o Gertrudis… Pero esto es tan solo el comienzo. Dentro de poco oiremos hablar de la nevada Williams, la granizada María del Consuelo, el banco de niebla Jonathan, la turbonada María Luisa, el ciclón María de la O —¿eh?…, ¡o!, ¡ah! —, o el tornado Pedro, aunque donar tal nombre a un violento huracán sería una repetición sintáctica innecesaria, digo yo…¿o no? Pero bien pensado, se podría contratar a un pianista que días antes acompañara al meteorólogo que anunciara su llegada interpretando una marcha heroica, mientras un juglar recitara, en el intermedio, algún inspirado cantar de gesta a los sones de su vihuela, o de su rabé morisco.

Sigue lloviendo aunque no será por mucho tiempo, pues esta perturbación no llega impulsada por vientos ábregos que son los que hacen calar con dulzura y ubérrima fecundidad el olivar. En un descanso contemplo la cima de Jabalcuz envuelta en su capa de nubes, y sé que el chubasco durará algún rato, pues la visión de sus alturas, veladas por las nubes así lo presagia en cada ocasión, denunciando la llegada de las humedades atlánticas, aunque también los vientos del este velan el rostro de nuestra montaña-símbolo, esos que viajan en otoño cargados de humedades desde nuestro Mare Nostrum, el gran lago generador de las culturas humanas, para abatirse con vesania por nuestros espacios, denunciando la existencia en las capas altas de bolsas gélidas que en contacto con las capas inferiores, que aún guardan la energía estival, producen, intensos vendavales y turbonadas impetuosas que jamás retrasan su advenimiento en este mes de octubre, anunciando que están próximas nuestras fiestas de San Lucas que este año tan solo las tendremos en el recuerdo.

Retorno al artículo tras una semana de actividades variadas y necesarias en este tiempo de horrenda pandemia que está alterando nuestros ritmos vitales, sobre todo porque está intensamente politizada; más bien, para ser exactos, partitocratizada. Es una sucia y deprimente guerra política, que no una lucha sanitaria contra el virus. Por eso genera un lamentable caos cotidiano en la gente normal que ya no sabe a qué atenerse, lo que amplifica aún más la sensación de desconcierto, confusión, desesperanza y asqueo colectivo de una gran parte de los ciudadanos, que se nota en la tensión a flor de piel que puede palparse en nuestros congéneres, pues están hondamente afectados por las consecuencias del virus, desazonados, neuróticos, arruinados, desesperados y enfadados con todo cuanto les rodea.

FOTOGRAFÍAS DE JAÉN

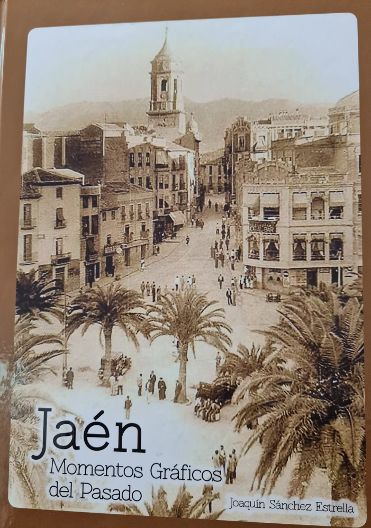

En días pasados presenté en la Económica, la benéfica institución jaenera fundada en 1786 que lleva más de dos siglos colaborando por la cultura y la vida social jaenera, el libro de fotografías de Joaquín Sánchez Estrella —su noveno libro, ya—: “Jaén, momentos gráficos del pasado”. Muy poca gente en el salón, lo que es lógico por ser el primer encuentro que se celebraba en el mismo tras la suspensión de actividades a partir del confinamiento del mes de marzo. Estaba presente el alcalde de la ciudad, lo cual siempre es digno de agradecer. Intervino Antonio Martín Mesa, director de la Institución, para abrir el acto. Después, tras pedir permiso para hablar sin mascarilla —con ella me hubiera sentido como un forajido de Wichita, o como un galeno operando de próstata; yo necesito espacio gestual para hablar—, tomé la palabra para presentar, autor y obra, y decir simplemente que Joaquín es un jaenero de vocación, enamorado de su ciudad. Personaje de perpetua inquietud, de cotidiana y desenfrenada actividad, viajero perpetuo por las calles de Jaén para observar sus costumbres más arraigadas, fotografiar sus rincones más bellos, o sus personajes más conspicuos, participar en múltiples foros, en innumerables actividades, que no le dejan ni un minuto de reposo diario. Su libro contiene una colección de trescientas ochenta y dos fotografías en blanco y negro que son páginas imborrables, un verdadero carrusel de la historia jaenera de los últimos cien años. Destaqué esa portada fascinante, espléndida, evocadora de mi Plaza de las Palmeras, el lugar donde nací una tibia noche de abril, y donde viví los siguientes catorce años que sirvieron para marcar a fuego en mí el amor hacia una ciudad inolvidable, sencilla, bellísima, acogedora, que nunca he podido despegar de mi piel y a la que llevo en permanente grito por mi sangre. Al contemplar la añeja foto te invade la delicada niebla de la melancolía.

¡Esa vieja plaza portadora del encanto inefable de un mundo perdido, reino de la sencilla y serena belleza! Desde la tala de aquellas airosas palmeras, creo que fue aniquilada, lenta pero implacablemente, la donosura sin par, el encanto provinciano, el oasis de paz inenarrable de aquel rincón jaenero, que era ágora abierta, lugar de encuentro como deben ser las plazas, y no mundo cerrado, como ahora, pleno de escalones y desniveles artificiales, cuarto trastero de chirimbolos amontonados, garaje urbano…; un lugar más apropiado para jugar al escondite que para la relación humana. Al contemplar la añeja foto te invade la delicada niebla de la melancolía. Por eso tan solo nos queda a los jaeneros de mi generación caer en la ucronía, al contemplar estas estampas añosas de lo que fue la plaza y, entonar un réquiem conmovido, mientras asistimos al amargo funeral de la belleza, robada, prostituida, dilapidada…

AQUELLA PLAZA DE ENSUEÑO

La portada del libro de Joaquín es tan bella, tan colmada de añoranzas que casi no te atreves a hollar el resto del libro antes de haberla contemplado con gratitud, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta de emoción. ¡Es mi entrañable Plaza de las Palmeras! El mágico rincón que preside mi corazón jaenero. Por su entrañable solar tracé con infantiles tambaleos mis primeros pasos ciudadanos. Allí jugué a las bolas, al futbol, a Alza la Maya, a policías y ladrones, o a leones y domadores, con mis vecinos y vecinas de igual edad. En ella me hice de colecciones completas del “Capitán Trueno”, “El Jabato”, o Roberto Alcázar y Pedrín, en el quiosco de Serrano, y era tal impaciencia por conocer el perfil de las nuevas entregas que tras adquirirlas cada semana no subía a casa de inmediato, paralizado como estaba de emoción, sino que, sentado en las gradas del monumento a Bernabé Soriano, el médico de los pobres y desvalidos de la ciudad, absorbía vertiginosamente toda la historia y, ya hecha una idea de su contenido, volaba hacia mi habitación de estudio y juegos para saborear, con calma, viñetas y texto, mientras Radio Jaén, E.A.J. 61, “La Voz del Santo Reino”, desgranaba las melodías de sus discos dedicados, y Carmen Morell y Pepe Blanco entonaban su “Amor que viene cantando”, con su vibrante ritmo de jota maña.

Mientras termino este artículo no puedo dejar de contemplar la bellísima portada del libro de fotografías. Es como un imán de cuya atracción no puedes escapar. Allí está el Teatro Cervantes, en cuyo seno tantas tardes de mi infancia pasé embobado ante las imágenes que me mostraba la pantalla. ¡Qué gran atentado urbanístico, cultural y social supuso su demolición! para construir uno de tantos edificios, modernos pero impersonales, despojando a Jaén de su foro más tradicional, del lugar donde la sociedad jaenera se había concentrado durante lustros fértiles para compartir espectáculos diversos. Pero pudo más el negocio, y una concepción de la ciudad no basada en la sensibilidad arquitectónica, en la fantasía creativa, en la conservación de sus símbolos más preciados, sino en el tintineo de la cuenta corriente, amén de un dudoso sentido de la modernidad. Otras ciudades sin embargo han sabido conservar estos lugares míticos donde estaba escrita parte de su historia, y no por ello han dejado de evolucionar. Aquí, como en tantas otras ocasiones, no supimos hacerlo. Nos comportamos como auténticos zotes. Ahora tan solo nos queda pisar huellas oníricas en noches de desvelo, o en ensoñaciones momentáneas. Por eso contemplo las gráciles palmeras, señoriales estampas orientales a las que tantas veces vi abanicar, con infinita ternura, las noches de primavera, o temblar descoyuntadas ante los temibles vendavales jaeneros. Y aquellos acorazados taxis de la parada de Fernández con trasportines interiores y ruedas de repuesto externas en cuyas profundidades contemplé a mi abuelo tantas veces, desde la cancela, sumergirse en las mañanas de invierno para bajar a la fábrica de harinas.

Y la esbelta torre de san Ildefonso, nuestra parroquia, a la que acudía a diario, de la mano materna para asistir a aquellas mistéricas, profundas, hipnóticas misas en latín preñadas de solemnidad, hondura, devoción y rico esplendor —la liturgia necesita de la belleza, del arcano, de la sacralidad para acercarse a Dios—, que también nos fueron robadas para dar paso a celebraciones más colectivas al ritmo de guitarras y canciones de Bob Dylan reconvertidas sus letras, con lo cual los autores ya no podrán optar a Premio Nobel alguno. Y, al fondo de la mágica postal, la Sierra de los Grajales, soberbia mole azulada por las alturas de Puerto Alto, que forman el marco de belleza inenarrable de nuestros paisajes sureños. No existe una ciudad en el mundo que posea alrededores tan bellos. ¡Qué suerte tenemos, y qué poco sabemos apreciarlo!

Estas son algunas de las razones por las que creo que este último libro de Joaquín Sánchez resulta oportuno y necesario. Es una guía de amor ciudadano, pues como escribe mi admirado escritor turco, Premio Nobel 2006, Orham Pamuk: “Al igual que ocurre con nuestras vidas, la mayor parte de las veces es por otros por quienes nos enteramos de la ciudad en que vivimos”. Hay gente joven cuyo único medio para desvelar la ciudad en que nacieron son publicaciones como esta. Pasando sus páginas, observando las fotografías, con los ojos del corazón que son los que más penetran en personas y cosas, aprenderán a conocerla, entender su historia, respetarla, defenderla y amarla con pasión. Porque nadie puede encaminarse hacia el futuro sin conocer con detalle su pasado.

Nuestro Jaén, de los vientos y los sueños, está hecho para pasear por sus calles sin descanso, buscando cada resquicio de tiempo perdido posado en sus viejas piedras, cada enclave de belleza singular que podría haber sido inolvidable si hubiéramos sabido proteger a la ciudad, conservarla, cuidarla, adecentarla, defenderla, amarla apasionadamente, pero no tan solo con palabras. Porque cuando muere cualquier rincón jaenero, como feneció mi añorada y querida plaza de las Palmeras, muere algo de ti, parte de tu realidad, un solar inolvidable, un mundo de fantasía, un jardín de los recuerdos, un enfoque de la vida, de tu conciencia jaenera…Y no hay peor asesinato que el que cercena tu cultura urbana, tu historia personal, tu identidad, tus propias raíces. Porque, aunque no murieras en el acto ya no serías el mismo el resto de tu existencia. Tendrías que vivir de sueños.

Foto: Plaza de Las Palmeras, portada del libro de fotografías de Joaquín Sánchez Estrella.